トラブルから身を守る!軽自動車でもあおられにくい運転のポイントと万一の対処法

こんにちは、フラット7京都洛南です。月々1万円台からの月額料金で軽自動車の新車に乗れるカーリースを扱っています。

弊社では毎日、カーリースの無料相談会を行っているのですが、時々「軽自動車はあおられやすいと聞いたことがあって、コンパクトカーのほうがいいかなと迷っているんです」という方がいらっしゃいます。

そこで今回は、あおり運転をする人の特徴から、あおられないために気をつけておきたいポイントと、万一の際の対処法をまとめました。

あおり運転をする人が語った「あおり運転をした理由」

対策を知る前に、そもそもなぜあおり運転をするのかという理由を知っておきましょう。

2018年、2019年というやや古いデータになりますが、警察庁があおり運転の加害者に理由を聞いてまとめたデータがあります。

理由を聞いたあおり運転は、全部で133件。最も多かった理由は「進行を邪魔された」(47件)だったそうです。「割り込まれた・追い抜かれた」(29件)、「車間距離を詰められた」(11件)がそれに続きます。結局「被害者側に落ち度があったからあおり運転をした」と答えた人は、133件中122件に及びました。

しかし、実際に捜査をすると、被害者がこのような運転をしていたと確認できたのは、半分以下の58件でした。逆に言うと、半分以上は、被害者側もまた危険な運転をしていた可能性があるといえそうです。

では、あおり運転に遭うリスクを減らす運転方法について詳しく見ていきましょう!

あおり運転に遭う可能性を減らす運転のポイント3つ

1. 追いつかれたら道を譲る

あおり運転をした理由で最も多かったのは、「進行を邪魔されたと感じたこと」でした。

ということは、周囲のクルマの進行を邪魔しないよう運転していれば、あおられる可能性は減らせそうです。

進行を邪魔されたと感じるパターンはいくつかありますが、代表的な場面のひとつに「先行車のスピードが遅い」が挙げられるでしょう。

後ろから速いクルマがやってきた、後ろのクルマが車間距離を詰めてきているような気がする。このようなときは道を空け、後続車を先に行かせてあげるのがポイントです。

とくに一車線しかないような細い道や山間部の道などは、譲り合いが基本です。バックミラーを確認して、後ろのクルマが迫ってきたな、後ろが少しつまり気味だなと感じたら、道を譲りましょう。

また、高速道路では、基本的に走行車線を走りましょう。前のクルマを追い越したいときは追越車線を走り、追い越せたらすぐに走行車線に戻るよう気をつけてください。

2. 無理な割り込みをしない

ドライバーが「邪魔された!」と感じるのは、先行車がゆっくり走っているときだけではありません。前にクルマが割り込んできたときも、そう感じる可能性があります。

もちろん、運転している以上、割り込んだり割り込まれたりは日常茶飯事。いちいち腹を立てることもないでしょう。

しかし、この割り込みが、「危なっ!」と思わずブレーキを踏んでしまうような強引なものであれば話は別。思わずムカッと不快になってしまう可能性があります。

車線変更や大通りに出るときなど、流れに割り込まなければいけない場面では十分に周囲を確認して、タイミングを見計らい、焦らず落ち着いて運転するのが一番です。あおり運転に遭う可能性も低くなります。

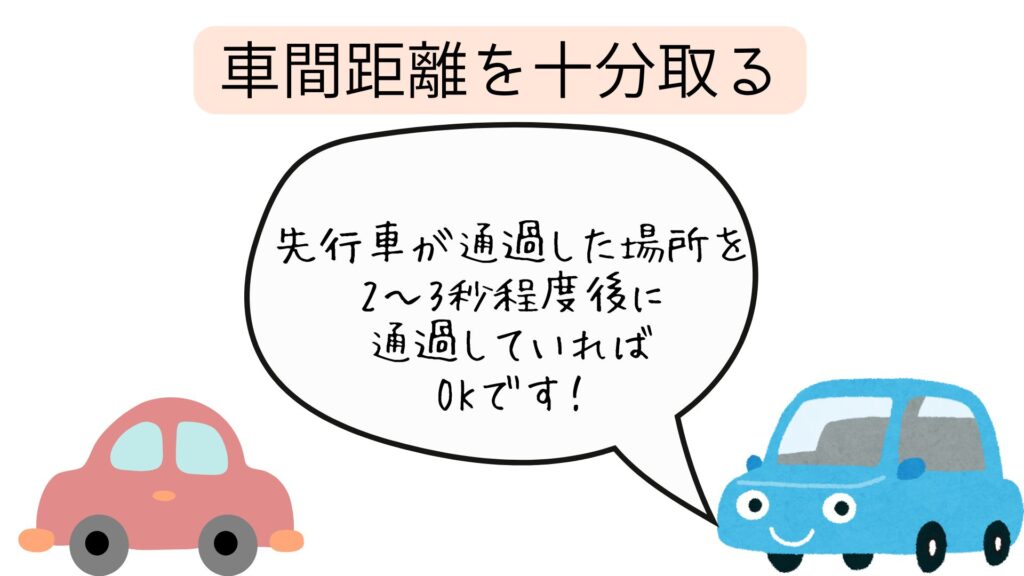

3. 十分な車間距離を取る

先行車との車間距離が近かったために、「あおられた」と誤解され、逆にあおり返される。あおり運転の中には、このようなケースもあります。

十分な車間距離を取っておけば、あおられたと誤解を招くこともなくなり、安全も確保できますよ。

ちなみに、適切な車間距離は「急ブレーキを踏んでも安全に止まれる距離」。とはいえ、走行中に距離を測るのはなかなか難しいものです。

ちなみにJAFでは、先行車が通過した地点を自車が何秒後に通過するかをカウントして車間距離を測る方法を紹介しています。時速40~60キロメートル程度で走っているときは約2秒、時速80~100キロメートル程度であれば約3秒カウントできれば、適切な車間距離が取れているそうです。

私(ブログ担当スタッフ)も、車間距離大丈夫かな?と思ったら、「いーち、にーい」と心の中で先行車との距離をカウントして確認するようにしています。

万一あおり運転に遭ったときはどう対処する?

運転に気をつけても、あおり運転に遭う可能性はゼロにはなりません。なぜなら、客観的に見れば進行の邪魔や急な割り込みをしていなくても、「そうされた」と思い込み、あおり運転をしてしまう人もいるからです。

さらに、中には、理由なくあおり運転を行う人も少数ながらいます。

そこで続いて、あおり運転に遭ってしまったときの対応を3つご紹介します。

まずは冷静に道を譲る

あおり運転の多くは「進行を邪魔された」と感じたことがきっかけで起きます。そのため、もし「あおられているかな」と感じたら、速やかに道を譲り、あおってきた車を先に行かせるといいでしょう。

一般道を走っているときはロードサイドのコンビニなどに一度入る、高速道路であればサービスエリアやパーキングエリアに入るのもあり。コンビニ、サービスエリア、パーキングエリアなど利用者が多いところであれば、あおり運転をしている人も人目が気になって少し落ち着くことがあるかもしれません。

なお、「あおられているかな」と感じなくても、後続車が詰まってきたら道を譲ったほうがいいのは言うまでもありません。

ドライブレコーダーなどで記録しておく

道を譲ってもしつこくあおられるようであれば、ドライブレコーダーなどで相手のクルマの動きを記録しておきましょう。同乗者がいる場合は、スマホのカメラで録画しておくのもおすすめです。

そこで気になるのが、ドライブレコーダー選び。最近のドライブレコーダーは後方も録画できる機種が多く揃っています。後方から車間距離を詰められるようなあおり運転に備えるなら、このような機種を選んでもいいでしょう。さらに最近では、ドライブ記録をかねて車内の様子も動画で記録できる機種もありますよ。

ドライブレコーダーは種類が多すぎて、何を選んだらいいのかよくわからないという場合は、カーショップなどで相談するといいでしょう。もちろん、車を購入するときに販売店のスタッフに相談するのもおすすめです。弊社でもカーリースご契約時にドライブレコーダー設置のご相談などを承っていますので、お気軽にご相談ください!

車外に出ず、安全第一の対応を

あおり運転をするドライバーの中には、まれに、自分からクルマを降りてきてこちらに近づいてくることがあります。

その場合は、落ち着いてドアロックを確認し、窓を閉めます。要するに、籠城するわけですね。そして、相手が何をしようとほうっておき、スマホを取り出して110番通報してください。

自分の身の安全をしっかり確保して、あとはしかるべき人たちに対応を任せてしまえば大丈夫です。

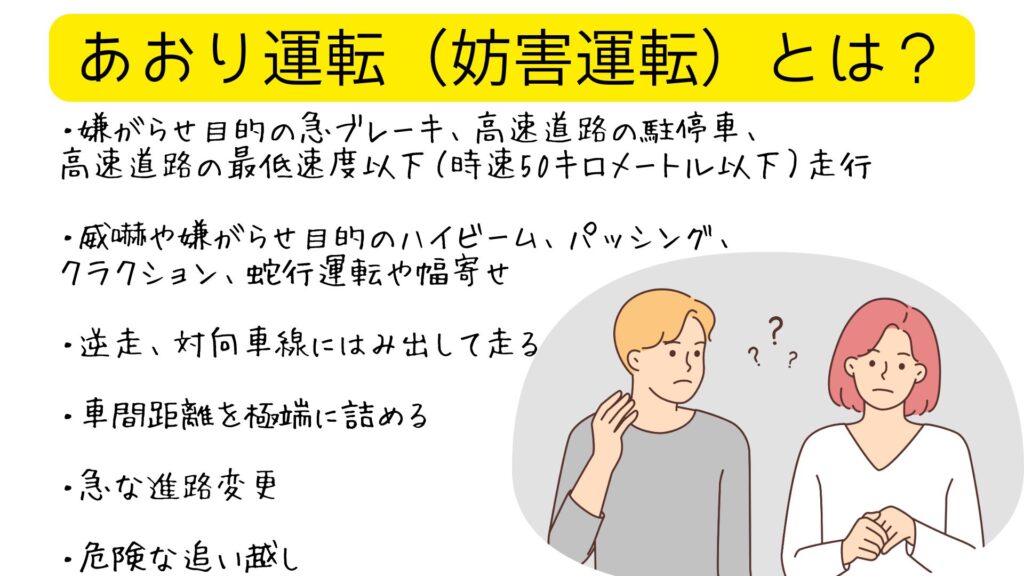

参考までに知っておきたい、あおり運転のタイプ

さて、最後になりましたが、参考までに「あおり運転」とはどのようなものかを改めて説明しておこうと思います。

「あおり運転」と聞くと、極端に車間距離を詰めて運転することや、自分の目の前をぐねぐねと蛇行運転することだと思う人もいるかもしれません。しかし、実際はそれ以外にもさまざまな種類のあおり運転があります。警察庁によると、その種類は以下の通り。

・通行区分違反(いわゆる逆走)

・急ブレーキ禁止違反

・車間距離不所持

・進路変更禁止違反

・追い越し違反

・減光等義務違反

・警音器使用制限違反

・安全運転義務違反

・最低速度違反(高速自動車国道)

・高速自動車国道等駐停車違反

具体的に言うと、このような運転ですね。

・逆走、対向車線にはみ出して走る

・嫌がらせのために、不必要な急ブレーキを踏む

・車間距離を極端に詰める

・急に進路変更する

・危険な追い越しをする

・威嚇や嫌がらせ目的でハイビームにしたり、パッシングをしたりする

・威嚇や嫌がらせ目的でクラクションを延々とならす

・威嚇や嫌がらせ目的で蛇行運転や幅寄せをする

・嫌がらせ目的で、高速道路で、最低速度以下(時速50キロメートル以下)で走る

・嫌がらせ目的で、高速道路で駐停車する

要するに、あおり運転というのは、嫌がらせ目的で危険な運転をすること、だと考えるといいでしょう。だからこそ、嫌がらせを受けないようにマナーある運転をすること、それでも嫌がらせを受けたときは毅然と対応することが重要なのです。

安全運転を心がけ、快適なカーライフを!

今回は、軽自動車のドライバーが、あおり運転から身を守るために知っておくべき注意点や、万一のときの対処法をお伝えしました。

一番重要なことは、周囲の状況を確認しながら、余裕を持って安全運転に努めることです。これができれば、あおり運転に遭う可能性も、そしてまたあおり運転以外の事故などに遭う可能性も大きく減らせます。

軽自動車は小回りも利き、街乗りにレジャーに活躍するクルマです。カーリースの「フラット7」を利用すれば、新車に月々定額1万円台から乗れて経済的でもあります。軽自動車に乗りたいとお考えの方は、ぜひ一度、お気軽に弊社が毎日開催している無料説明会にお越しください。

それでは スタッフ 一度、 お問い合わせ ご来店をお待ちしております!

>>資料請求・お問い合わせはこちらから! <<

※カーリースのご利用には事前の審査が必要です

※毎月の使用料金については車種等により変わります。詳しくはお問い合わせください。

※「フラット7」には、7年間で7万キロメートルという走行距離制限がございます。通勤などにお使いになりたい場合、この走行距離制限を超える可能性がありますのでご注意ください